出張セミナー (2025年度実施内容)

| 対象 | 主に高校1年生〜3年生(その他要相談) |

|---|---|

| 実施期間 | 5月中旬〜翌年3月頃まで |

| 受付締切 | 実施日の1ヶ月前までにお申し込みください。 |

| 時間 | 45分〜90分程度 ご指定の時間で実施いたします。 |

| 講義分野 | 農業、食品、環境、獣医療など |

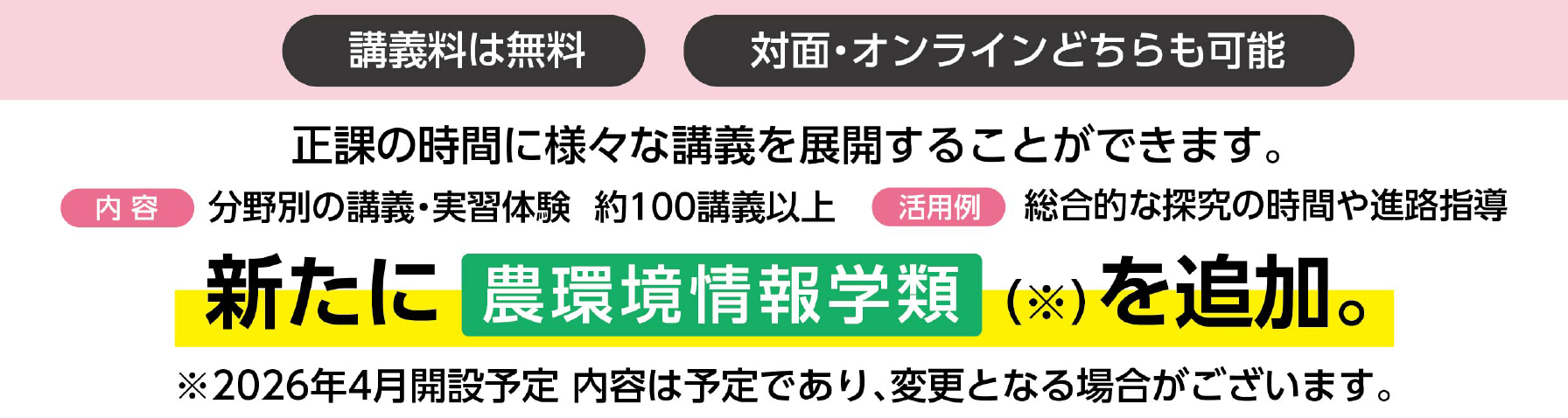

| 費用 | 無料 |

| 形式 | 対面またはWEB |

| その他 | 都合によりご希望の日時で対応できない場合があります。 |

出張セミナーのお申し込み方法

お問い合わせ先

| 電話 | 011-388-4158 |

|---|---|

| メール | koho@rakuno.ac.jp |

出張セミナー講義内容

※以下の内容のほか、ご希望のテーマでオリジナルの講義を行うことも可能です。

A-01 受精卵の不思議

今井 敬

A-02 ウシの体外受精、その有用性とは

今井 敬

A-03 作物品種の改良

岡本 吉弘

A-06 乳牛の職業病「乳房炎」のこと

菊 佳男

A-07 植物は根で養分を吸っているという

小八重 善裕

A-08 土づくりの本当の意味~リジェネラティブ農業

小八重 善裕

A-09 ジェンダーとセクシュアリティの多様性と平等性

小林 昭博

A-10 パレスティナ問題を知る

小林 昭博

A-11 植物と病原体とのミクロな戦い

薦田 優香

A-12 食べると怖い植物病、便利に使える植物病

薦田 優香

A-13 草地の施肥管理~必要最小限の肥料資源で良質牧草を生産する~

三枝 俊哉

A-14 草地更新と維持管理~持続可能な粗飼料生産のために~

三枝 俊哉

A-15 環境保全的草地管理~サケの帰る川を汚さない酪農のために~

三枝 俊哉

A-16 土壌有機物はなぜ大切か:生産性と環境保全の視点から

澤本 卓治

A-17 土壌学への誘い

澤本 卓治

A-18 アスパラガスの深いはなし

園田 高広

A-19 トマトが楽しくなるはなし

園田 高広

A-20 作物も病気になっちゃうはなし

園田 高広

A-21 夢の技術⁉スマート農業のはなし

園田 高広

A-22 牛の粗飼料調製~おいしい飼料を生産するために~

土井 和也

A-23 反芻家畜の生産と放棄地問題の解決

土井 和也

A-24 反芻家畜は牛だけじゃないヤギの魅力!!

土井 和也

A-25 夢の新技術~新しい生殖技術は何を与えるのか~

堂地 修

A-26 繁殖技術を活用して“良い牛”を生産する

堂地 修

A-27 野菜栽培ハウスにおける葉菜類の周年栽培

飛谷 淳一

A-28 畑作圃場における耕盤層の改善を目指した循環型農業の栽培実践

飛谷 淳一

A-29 放牧を科学する〜牛乳は土から作られる?〜

中辻 浩喜

牛は放牧地の草を食べ、牛乳を生産するとともに糞尿を草地に落とします。その肥料成分を牧草が吸収して再生長し、その草を再び牛が食べます。すなわち、放牧地では土-草-牛を巡る物質循環が成立しており、その中で生産される牛乳は通常の農作物同様、草地という畑からの生産物であるといえます。しかし、どれほどの方が「牛乳は土から作られる」という認識をお持ちでしょうか?また、多くの方がお持ちの酪農に対するイメージ=放牧:「広大な草地で牛たちがゆったりと草を食み…」は、我が国では、実は非常にマイナーな牛の飼い方であるという事実、ご存知でしたか? 本セミナーでは、環境保全型酪農を行うための究極のツールともいえる“放牧”について、本来の意義とそのメカニズムについて解説します。

A-30 衣食住を支える家畜たち

中辻 浩喜

A-31 未来の酪農をデザインするプロフェッショナル”家畜人工授精師”

西寒水 将

A-32 手をつなごう!酪農と畑作~地域の資源をリサイクル~

猫本 健司

A-33 搾乳施設で使われる水の話~搾乳関連排水の管理~

猫本 健司

A-34 将来は農業をはじめよう~新規就農や婚姻就農の支援と地域振興~

猫本 健司

子供の減少や高齢化により衰退する農村地域が見られる中、新規就農者が多い地域では、定住する家族が増えることにより、地域の学校やお店が維持できるなど、農業が地域の振興に貢献しています。新規就農者が多い地域では、就農を支援する専門の職員が生活面も含めて相談に当たったり、研修農場などの受入組織も立ち上がっています。統計上、新規就農者数に含まれていない、農業者との婚姻がきっかけで農業をはじめる方も、地域の重要な農業の担い手です。農業を支援する組織(コントラクターや哺育センターなど)の増加も、家族経営を支えるだけでなく、地域雇用の増加にも貢献しています。本講義では、地域に密着して新規就農をコーディネートする方や、婚活を支援する組織の動きなどを紹介し、農業が地域に果たす役割を一緒に考えてみたいと思います。

A-35 高校生が取り組むSDGs

廣瀬 之彦

A-36 エイゴとエイガ

藤田 佳也

A-37 牛乳・乳製品の新しい活用法

宮崎 早花

A-38 命をつなぐための「おいしさ」とは何か?

宮崎 早花

A-39 植物生産における先進技術 ~気候変動・人手不足の解決を目指して~

森 志郎

A-40 アニマルウェルフェアに基づく動物管理の洗練化

森田 茂

A-41 牛の気持ちを理解する

森田 茂

A-42 持続可能な畜産物生産の確立にむけて

森田 茂

A-43 アニマルセラピー 動物から元気をもらう心と体のはたらき

山田 弘司

動物と心が通じ合うと思う人はたくさんいます。ペットと一緒にいると気持ちがリラックスしたり、落ち込んでいた気持ちが元にもどったりします。ウマに乗ることで、身体障害が改善したり、うつ状態が良くなります。虐待などで精神が不安定な子どもに家畜の世話をしてもらうと、気持ちを落ち着かせることができます。人と動物が接することで人、動物両者にさまざまな心理的な作用が生じます。それを研究するのが人と動物の関係学です。アニマルセラピー効果、ペットに死なれて落ち込むペットロスの問題、ペットショップの問題点、動物園の魅力的な展示、小学校の動物飼育による情操教育、ペットの側のストレスの問題について紹介します。高校生物の「自律神経」「交換・副交感神経」を発展させた内容です。

A-44 初心者でも分かる動物心理学

山田 弘司

A-45 酪農の経営を分析するってどんなこと?

吉野 宣彦

A-46 ムギ(パン、うどん、ラーメンの原料)ってどんな作物?

義平 大樹

A-47 トウモロコシの種類・魅力と美味しいスィートコーンの作り方

義平 大樹

A-48 豆(マメ)の種類・魅力と美味しいエダマメ、アズキの作り方

義平 大樹

A-49 農福連携(障がい者と一緒にやる農業)って知っていますか?

義平 大樹

B-01 食品の開発方法について~北海道産鮭節の実用化事例を通じて~

阿部 茂

新たな食品の開発には思いつきやアイデアが大変重要ですが、それだけでは売れる商品になることができません。その商品が消費者に受け入れられるためには、商品が魅力的であることはもちろんのこと、消費者ニーズなどの社会的背景や、人の心に響く開発ストーリーなども必要になってきます。本セミナーではあまり利用されていなかったサケを主原料としてできた鮭節がどのようにして風味豊かな製品に生まれ変わったかについて分かりやすく解説します。

B-02 最近のコンビニ弁当や総菜が美味しい秘密-水の炎(過熱水蒸気)で食材を調理加工-

阿部 茂

最近のコンビニ弁当や総菜は美味しいと思いませんか?実は「水の炎」といれる過熱水蒸気で食材を調理加工しているから色や食感が良く、しかも栄養成分も保持されているから美味しいんです。この「過熱水蒸気」とはいったいどのようなものなのでしょうか。過熱水蒸気は簡単に言うと、水を乾かすことのできる100℃以上の高温水蒸気のことです。「水で水を乾かす?」混乱される方もいらっしゃるかもしれません。でも、この特徴が色調保持や殺菌効果など食品加工において様々なメリットをもたらすことがわかってきました。ここでは過熱水蒸気の特性と食品加工に用いた場合の様々効果についてご紹介します。

B-03

今、北海道の食が熱い!

-北海道の食に係る最新技術についてご紹介します-

阿部 茂

北海道は日本最大の食料供給基地であることはご存じかと思いますが、最近の急激な温暖化や産業構造の変化、社会情勢の変化によって日本の「食」は今後さらに重要になってきます。本セミナーでは北海道の食の現状についてご紹介するとともに、それを支えている最新技術や現在行われている技術開発について、わかりやすく紹介いたします。

B-04

自治体や高校と本学の連携による地域特産品開発の活発化について

-特産品の企画開発の手法について-

阿部 茂

北海道では6次産業化やふるさと返礼品のニーズの高まりにより、各自治体が特産品開発に取り組む事例や、高校が地元企業と連携して新商品を開発する事例が増えてきています。でも、適当に特産品を開発しても消費者が「買いたい」と思わなければ商品開発は失敗してしまいます。本研究室は多くの企業や自治体、高校と連携して特産品の開発を行っており、本セミナーでは特産品開発の成功事例とともに「売れる商品のコツ、マーケットインの重要性」についてわかりやすく紹介します。

B-05

自治体や高校と本学の連携による地域特産品開発の活発化について

-学生による食品開発サポートの紹介-

阿部 茂

北海道では6次産業化やふるさと返礼品のニーズの高まりにより、各自治体が特産品開発に取り組む事例や、高校が地元企業と連携して新商品を開発する事例が増えてきています。ただ、中小企業や高校は製造する技術はもちろん持っているのですが、新商品を開発するとなると必要な知識、技術、加えて人手が足りないことが多く、アイデアを形にすることが難しいことがあります。本研究室では「学生による食品開発サポート」を行っており、特産品開発において技術的な支援を行っています。本セミナーでは開発サポートの内容および、これまでの取り組み事例を紹介します。(依頼も常時受け付けております。基本的に無料です。)

B-06 骨格筋はおもしろい!

岩﨑 智仁

家畜の骨格筋は食肉として私たちの食卓を豊かにしてくれる大切なタンパク質源です。その食肉(骨格筋)ができるまでの過程を最新の知見を含めて筋細胞生物学ならびに食肉生化学的視点で説明します。骨格筋研究の醍醐味を知ってください。

B-07 “培養肉"ってなんだろう?

岩﨑 智仁

新しい産肉生産システムとして、細胞培養によってお肉を生産するための基礎研究が海外で行われています。ヨーロッパでは、この培養肉について世論調査なども行われており、大きな話題となっていました。この培養肉の将来やその着想に至った背景などを説明します。世界の食糧事情を考えてみましょう。

B-08 いろいろな論理

上野 岳史

「論理的に考えなさい」とはよく使う言い方ですが、実は論理には様々な種類があります。そして、それぞれの論理ごとに考えることができる範囲や細やかさが異なります。このセミナーでは、論理の違いによって分かることが異なるとはどういうことかを考えてみましょう。

B-09 野菜に含まれる甘い糖と甘くない糖の話

上野 敬司

B-10 じゃがいもとさつまいもの甘さの秘密

上野 敬司

B-11 血糖値は上がる?上がらない?ー糖質と健康の科学ー

上野 敬司

B-12 食品成分の分析

小野寺 秀一

私たちが毎日口にする食品には、タンパク質、糖質、脂質をはじめとする栄養素やおいしく「感じる」ための味、香り、色などを構成する成分、さらには加工・調理で発生する成分などさまざまな物質が含まれています。また、私たちの健康と関連して食物アレルギーを起こす成分や毒性のある化学物質などが問題にされています。そこで、何がどれだけ含まれているのかを知ることはとても大切になってきます。さあ、どんな「味」が出てくるか食品の中身を覗いて見ましょう。

B-13 美味しさのサイエンス

金田 勇

食べ物の「美味しさ」は味覚成分(塩や砂糖など)や臭気成分(芳香族エステルなど)という化学的成分だけでは決まりません。視覚的情報(美味しそうな盛り付け)、聴覚的情報(パリパリという骨伝導で伝わる音)や触覚的情報も重要な要素です。触覚的情報とは「歯ごたえ」「舌触り」などの「食感」と呼ばれるものです。この食感は食品の物理学的特性と強い関連があります。本セミナーでは食品の物理学的(力学的)特性に関する研究例を分かりやすく解説します。

B-14 X線で食品のヒミツを探る

金田 勇

食品を分子レベルで眺めると非常に複雑な構造を持っており、その複雑さが「物理的な美味しさ」に強く関連しています。この複雑な構造を観察するツールとしてX線が利用できます。X線を利用するとナノレベルの構造に関する情報を得ることができます。このセミナーではピザのチーズがよく伸びる理由をX線によるナノ構造解析と力学特性を結び付けてわかりやすく解説します。

B-15 食べる結晶”チョコレート”とカカオ危機

川端 庸平

B-16 カフェラテ?かわいいラテアートを目指した泡の話

川端 庸平

B-17 マヨネーズと化粧クリームは同じ仲間?~コロイドって何?~

川端 庸平

B-18 デートDV予防と虐待・暴力が脳と心に与える影響

須賀 朋子

B-19 いつも飲んでいる牛乳の不思議

栃原 孝志

朝の食卓には、牛乳があることが多いですよね。現代人に極めてなじみの深い牛乳。現在のように習慣的に飲むようになったきっかけや、そもそも牛乳とは何なのか、牛乳がどうやって作られているのかについてお伝えします。さらには、牛乳を飲むことでどのように体にいいのか、ただの白い液体が持つ、見た目をはるかに超える潜在能力について、最新の研究内容を交えて解説します。このセミナーを通して、より牛乳のありがたみを理解して頂ければ幸いです。

B-20 地球温暖化は資源の変動に影響しています。ー北海道で漁獲される小型ブリの無駄のない食品加工技術ー

舩津 保浩

B-21 食料生産時の栄養成分の変動と美味しさとの関係を探ろう!

舩津 保浩

一般に食品は生産・加工・流通・調理等の段階を経て私たちの体の中に栄養素として取り込まれています。私たちが食するまでの各段階で食品の栄養成分は大きく変動しています。最初の栄養成分の変動は生産段階であり、国内で生産されている農作物、畜産物および水産物は遺伝学的、生理学的および環境的要因などによって栄養成分が異なっています。本セミナーではこれらの変動要因によって栄養成分がどのように変化し、美味しさと関係するかについての事例(寒じめほうれん草や雪下にんじんなど)をあげて解説します。

B-22 ソーセージとベーコンってどうやって作っているの?

前田 尚之

肉製品といっても色々な種類があります。その中で一般的に知られているハム・ソーセージ・ベーコンの作り方も日本農林規格(JAS)という規格で定義されています。また、部位や材料によって名称が異なります。このセミナーではハム・ソーセージ・ベーコンの製造方法を紹介するとともに肉製品のなぜ?をわかりやすく解説いたします。

B-23 ステロイドホルモンと筋肉増強メカニズムについて

前田 尚之

なぜドーピングするといけないのか?ドーピングの検査システムはどのように実施している? 筋肉増強に関わるステロイドホルモンの役割について意外と知られていません。筋肉をつけるためにはお肉を食べた方が良い? お肉を食べなければ痩せる? など、筋肉増強や萎縮に関連するメカニズムと食肉の摂取との関係を解説いたします。

B-24 捨てるなんてもったいない!未利用木材が変える未来

前田 尚之

地球温暖化を防ぐため、森を守る取り組みとして間伐や造林が行われています。これにより、二酸化炭素を吸収する森林の整備・保全が進められています。間伐された木材(間伐材)は、道路や河川の工事、農業や住宅、さらには木質バイオマスエネルギーとして活用されています。

しかし、すべてが有効活用されているわけではなく、一部の間伐材は森の中に放置されているのが現状です。そんな未利用の木材に、新たな可能性が見出されています。北海道では、主に針葉樹の間伐材が発生しますが、それを活用したユニークな事例があります。

例えば、食肉製品の製造過程で使われる燻煙材としての利用や、枝葉から抽出した精油を食品の衛生管理に活かす研究を紹介します。捨てられるはずだった木材が、意外な形で活躍する未来に、ぜひ注目してください!

B-25 酵母がつくる “ふわふわ”“あわあわ”“しゅわしゅわ”

村松 圭

酵母(菌)が作り出す“あわあわ”についてお話します。酵母(菌)がほどよい具合に発酵した “できたてのふっくらパン”は、古代エジプトから世界中の人々に広まって、しかもどこの国に行っても“おいし〜い”と愛されています。それはどうしてか。それが(科学的に)わかるようなセミナーにしたいと思います。

B-26 からだのサビを防ごう!~食の抗酸化パワーの魅力~(管理栄養士コース)

大谷 克城

私たちのからだは、日々酸化を受け、雨風にさらされた釘のようにサビていきますが、生まれながらに備わっている抗酸化パワーによってサビるのを防いでいます。しかしながら、強い酸化を受けたり、歳をとるにつれてこのパワーも足りなくなります。そこで活躍するのが食の抗酸化パワーです。食に秘められた抗酸化パワーの魅力について紹介します。

B-27 免疫力を高める食事のポイント!(管理栄養士コース)

大谷 克城

B-28 未来を拓くヘルスリテラシー(管理栄養士コース)

木村 宣哉

B-29 実はあなたの行動は誘導されている?―健康に関する行動経済学の理論―(管理栄養士コース)

木村 宣哉

B-30 バランスの良い食事ってどんなこと?(管理栄養士コース)

小林 道

バランスよく食べましょう! とよく言われますが、この言葉を聞いた時に何が思い浮かぶでしょうか。野菜や魚を食べる、3食しっかり食べる…などを思い浮かべる人が多いかもしれません。では、バランスの良い食事とは、何を根拠に決められるのでしょうか。この講義では、人々の健康に関係する食事のバランスについて科学的な観点からわかりやすく紹介します。

B-31 試合で勝つための筋トレ講座(管理栄養士コース)

柴田 啓介

運動部に所属している皆さんの中には、筋力トレーニング (筋トレ) に取り組んでいる人も多いと思います。しかしながら、今のやり方で正しいのか不安に思いながら実施している人も多いのではないでしょうか。この講座では、筋トレに取り組むときの考え方からより良い実践方法まで、講義や実践などご要望に合わせた形式で開催致します。ライバル校に差をつけたい皆さん,ぜひご受講ください。【運動系部活動に所属する中高生向け】

B-32 管理栄養士ってどんな仕事?―行動科学を用いた栄養教育を体験しよう― (管理栄養士コース)

杉村 留美子

食や栄養のスペシャリストとして病院や福祉施設、学校などで働く管理栄養士は、健康の維持や疾病の予防・治療に関わり、栄養教育や食の管理をしています。栄養教育では、自身の経験だけに頼らず、行動科学に沿った栄養教育をすることで、行動を予測し、食行動が変わることを支援します。管理栄養士の仕事を通して、大学の授業を体験してみませんか。

B-33 子どもと食に関わる仕事―栄養学を学ぶとこんな食育ができますー(管理栄養士コース)

杉村 留美子

B-34 乳製品に潜む小さな生命~乳酸菌の驚きの働き

平山 洋佑

B-35 高校生のための機能性食品講座~研究開発の舞台裏

平山 洋佑

B-36 教科書に載っていない最新スポーツ・健康科学(管理栄養士コース)

山口 太一

B-37 今日から使えるスポーツ栄養学(管理栄養士コース)

山口 太一

B-38 今日から使えるコンディショニング科学(管理栄養士コース)

山口 太一

B-39 食物アレルギーをもつ方々への管理栄養士を含めたチームでの対応(管理栄養士コース)

山田 雅文

C-01 狩猟学のススメ

伊吾田 宏正

シカなどによる農林業被害が問題となっています。このため個体数管理が必要ですが狩猟者は減少してしまいました。野生動物は食肉など資源価値を持っています。その生態を調べ、管理手法や資源利用の体制、担い手育成を考える狩猟学の構築が求められています。

C-02 エゾシカ管理の最前線

伊吾田 宏正

過剰に増えすぎたエゾシカは年間数十億円の農林業被害や数千件の交通事故を引き起こしています。また、自然植生への悪影響も問題となっています。北海道では個体数調整に取り組んでいますが、目標水準まで減少させることはできていません。エゾシカと人間のよりよい関係づくりのため、今、何が必要か考えます。

C-03 大学で学ぶ野生動物の調査・研究

伊藤 哲治

C-04 どうしてヒグマは人里や農地に出没するのだろう

佐藤 喜和

C-05 大都市札幌市でヒグマと共存するために考えるべきこと

佐藤 喜和

C-06 キツネ、タヌキ、アライグマの生活

鈴木 透

C-07 人と動物の共存と課題~本当のワルモノとは存在するのか~

立木 靖之

C-08 彼を知り己を知れば百戦危うからず~“事実”データに基づく野生動物の管理~

立木 靖之

C-09 資源としての水とその利用

中谷 暢丈

C-10 身近な湿地とその保全

中谷 暢丈

C-11 天気予報の活用術!

馬場 賢治

C-12 気象災害から身を守る術~気象情報を防災に活かす~

馬場 賢治

C-13 マイタイムラインやDIGを通して災害に備えよう!

馬場 賢治

C-14 天気が人の健康に与える影響とその対処法

馬場 賢治

C-15 海洋大循環とその仕組み

馬場 賢治

C-16 生き物の行動を観察して分かること

原村 隆司

C-17 頂点捕食者が存在する生態系と存在しない生態系ってどう違うのか?

星野 仏方

C-18 フェンスエコロジーの視点から考える野生動物と人間の軋轢について

星野 仏方

フェンスエコロジーの視点から、フェンスと野生動物の関係だけでなく、フェンスと人間との関わりについて理解を深めることが重要である。多くのフェンスは、密猟や違法な資源採取を防ぐためだけでなく、人間と野生動物の接触を予測し、野生動物と家畜の間で病気が伝染するのを防ぐために作られている。しかし、フェンスによって多くの野生動物の季節移動が妨げられ、繁殖にまで影響が及んでいる。またフェンスの建設にかかる莫大な費用や、大規模な生息地の劣化と、私用地のみならず、国立保護区や自然保護区などによっても領域が分断されるなどの問題も生じている。これらの問題を解決するためには地域社会や土地所有者、保護団体、政府、およびその他の利害関係者と広範な協議を行うことが不可欠である。

C-19 新型コロナウイルスのパンデミックが中央アジアの遊牧社会に及ぼす影響について

星野 仏方

遊牧民は長い間、季節の移り変わりに応じて、また乾季と雨季、干ばつが襲った年など気候変動に応じて適切な距離を移動しながら、愛する家畜と家族を守ってきた。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックによって、モンゴルは2020年 3 月 10 日から国境を閉鎖し、国内でロックダウンを実施した。遊牧民は羊毛、カシミア、肉製品などの原材料を工場に売ることができません。遊牧民は生計を羊毛の販売に依存していますが、現在、誰も購入していないため、価格は下落しています。彼らは、パンデミックによってもたらされた課題を克服できるように、市場価格を制御することで政府に支援を求めている。ウランバートル周辺に住む遊牧民の収入が 40~ 50% の打撃を受けたと推定されている。パンデミックがもたらすモンゴルの遊牧民の生活のへの影響を考える。

C-20 北海道の豊かな生物や農業を育む「地」の個性

保原 達

北海道では希少な自然環境が豊富に存在し、また生産力の高い農業が実施されています。これらの背景には、北海道ならではの地質や土壌といった「地」の大きな個性があります。本講義では、北海道の「地」が自然や農業を際立たせる役割について解説し、北海道の魅力が生まれる理由について紹介します。

C-21 自然のつながり

保原 達

自然界には実に様々なつながりがあります。食物連鎖のような食べる食べられるというつながりや、「岩石と動物」や「大気と植物」のように一見すると関係していないように見えるつながりもあります。そして、さらにこれらは人類ともつながり、地球上で大きな循環の輪の中にあります。このような自然のつながりやその仕組み、そしてその観点の重要性について分かりやすく解説します。

C-22

地球温暖化の現状とリスク

~地球生命の危機を理解して対応を考えましょう~

吉田 磨

C-23 北海道には世界へ通じる『どこでもドア』がいっぱい

𠮷中 厚裕

C-24 なぜ英語を勉強せなあかんの?

𠮷中 厚裕

※2026年4月開設予定。内容は予定であり、変更となる場合がございます。

D-01 自由貿易の推進で日本の食料・農業は大丈夫か?

相原 晴伴

D-02 アグリビジネスと農協

糸山 健介

D-03 北海道農業の魅力

井上 誠司

D-04 空から地球や地域を見てみよう!

小川 健太

D-05 私たちの食べものはどこから来たの?~貿易自由化と食料・農業~

小糸 健太郎

D-06 北海道の農業高校の特色ある取組などの紹介

志賀 聡

D-07 畜産の種類と畜産経営~食卓を彩る畜産物ができるまで~

日向 貴久

D-08 TPPとEPA~貿易自由化と畜産への影響~

日向 貴久

D-09 ムラ社会にはどのような機能があるか?どう把握するか?

毛利 泰大

D-10 インドネシア天然ゴム農家の生産活動から貧困・環境問題を考える

毛利 泰大

世界経済や私達の生活を支えるゴム製品の材料である天然ゴムは農産物です。しかもそのほとんどは熱帯アジアで生産されています。空からジャングルに見えるところもゴムの農園(プランテーション)だったりします。では誰が生産しているか?大規模な企業がゴムの木を整然と植え、生産している場合もありますが、実は小規模な農家の存在も無視できません。つまり皆さんが普段使っているゴム製品も材料をたどればアジアのジャングルで、小規模な農家によって収穫されたゴムにたどり着く可能性が高いのです。そこにはどんな課題があるのか?遠く離れた私達にどのように関わってくるのか?インドネシア、スマトラ島の農村でのフィールド調査から見えてくる途上国農村の貧困、さらには環境問題(森林伐採)について考えていきましょう。

D-11 途上国の酪農〜インドネシア・東ジャワの調査より〜

毛利 泰大

D-12 農業は儲かるのか?儲からないのか?

吉岡 徹

D-13 農業の6次産業化について考える

吉岡 徹

D-14 いま、農村再生に何が必要なのか?

正木 卓

D-15 あらためて、GIS(地理情報システム)ってどんなもの?

吉村 暢彦

E-01 細菌はどうやって病気を起こすのか?

秋庭 正人

人を含む動物の皮膚、口腔、腸管には無数の細菌が棲んでいますが、それら細菌の多くは生体に無害であって、病気を起こすことはありません。一部の細菌がときに病気を引き起こすのですが、病気を起こす細菌と起こさない細菌は何が違うのでしょうか?本セミナーではその違いを分かりやすく解説します。

E-02 CRISPR/Cas9システムを利用した熱帯原虫感染症の研究

石﨑 隆弘

E-03 命をつなぐ手のひら「愛するペットにもしもの時、あなたができること」

伊丹 貴晴

E-04 遺伝子ってなに?~知っているようで謎の多い遺伝子の基礎から最新の研究まで~

岩野 英知

みなさんは、「遺伝子」という言葉を良く耳にすると思います。似たような言葉でDNA、ゲノムという言葉もあります。この言葉達は何を示す言葉でしょう?それぞれの言葉の意味の違いはどういうことでしょう?また、これらは私たちの体のどの部分で、どのような役目をもっているのでしょう?身近なことを遺伝子(設計図)から考えてみるそんなお話をしてみたいと思います。今回は、「遺伝子」について一緒に勉強してみましょう!

E-05 驚異のバクテリオファージ!!~バクテリオファージで薬の効かない細菌を殺す!~

岩野 英知

みなさんは、バクテリオファージについて知っていますよね?教科書の写真で見た、あの月面着陸しそうな宇宙船のようなものです。私達の身の回りは、細菌という小さな生物で溢れています。細菌は、良いものもいれば、悪いものもいます。悪い細菌が私達の体に入っていっぱい増えると、私達の体を傷つけられ病気になります。そんな時、薬を飲みますね。それで細菌を殺せれば良いのですが、近年、どんな薬にも負けない細菌(薬剤耐性菌)が増えてきています。人類は、ピンチに立たされているんです。そんな細菌にも実は天敵となるウイルスがあります。それがバクテリオファージです。バクテリオファージは、細菌だけ殺して、私達には無害です。私達はバクテリオファージを悪い細菌を殺す薬として開発して役立てようとしています。

E-06 動物が持つ細菌ってヒトへ移るの?食中毒を起こすの?

臼井 優

E-07 蚊やマダニが媒介するウイルス感染症

内田 玲麻

蚊やマダニは人を吸血するだけではなく、様々な病気を媒介します。そうした病気の多くは人と動物の間で行き来をし、“人獣共通感染症”と呼ばれます。今回は、2014年東京で流行の見られた、蚊により媒介されるデング熱や、近年、日本国内で報告の続くマダニ媒介性のSFTS(重症熱性血小板減少症候群)、ダニ媒介性脳炎について紹介したいと思います。

E-08 生産動物における疾病と環境

及川 伸

生産動物の疾病発生と飼養環境が密接に関係していることが分かってきている。すなわち、遺伝病を除いたほとんどの疾病は、人が管理する飼養環境の中の幾つかのリスク要因が絡み合って起こる多因子性の事象と考えられる。恒常的に健康な畜産物の生産を行うためには、疾病予防の実践が不可欠である。本セミナーでは、乳牛を例にとり疾病発生メカニズムや予防の概念について説明するとともに、飼養環境における代表的なリスク要因について概説する。

E-09 ペットの最先端治療ー研究から開発された新たな治療法ー

大田 寛

E-10 反芻動物の消化と栄養

翁長 武紀

E-11 腸管も味わっている?~消化管のセンサーと摂食調節のしくみ~

翁長 武紀

E-12 なんでこんな症状が出るの?~基礎獣医学の知識をベースに牛の病気を考えてみよう~

小千田 圭吾

動物は、様々な器官が正常に働く事で健康に生きる事ができます。逆に病気は、ある器官が正常に働かなくなる事により起こります。どこにどんな異常が起こるかによって病気の症状は異なるため、獣医師は動物の正常な構造や機能(基礎獣医学)を理解している必要があります。セミナーでは、解剖学・生理学などの基礎獣医学の知識を基に牛の病気がなぜ起こるのかについて考えてみたいと思います。

E-13 見えないものを診(み)る仕事-画像診断科獣医師-

五田 嘉倫

人と一緒で犬や猫の体の中の病気は外からは見ません。しかし、外から見る=診る方法があります。それが画像診断です。獣医の世界では、画像診断のなかでもCT検査・MRI検査は一般的に大学や大きな病院でしか受けられない高度画像診断技術です。でもそもそも、CT検査って?MRI検査って? どんなふうに犬と猫の体の中が見えるのでしょう。実際の画像を見て、犬と猫の病気を診てみましょう。

E-14 もっと身近にゲノム編集

小林 良祐

E-15 牛乳はなぜ白いのか

権平 智

みなさんが何気なく飲む牛乳、なぜ白く見えるのでしょうか。そして牛はどのようにしてミルクを作っているのでしょうか。ミルクが合成されるまで、また、ミルクの合成に伴う牛の病気について、獣医学的な視点も交えながらわかりやすくお話しします。

E-16 犬と猫の代表的な心臓病の診断・治療〜小さな心臓を守るためにできること〜

酒谷 篤

E-17 大動物が動くメカニズム

佐藤 綾乃

E-18 動物の眼の病気

佐野 悠人

ヒト同様に、動物でも様々な眼の病気が起こります。動物の中でも、特に、犬や猫の小動物、牛や馬の大動物にみられる代表的な眼の病気について説明し、それによって生じる眼における変化を“病理”の観点から紹介します。

E-19 乳牛の受胎性UP!目指して

杉浦 智親

ご自宅の冷蔵庫内、スーパーの陳列棚で見ない日はない牛乳、乳製品やお菓子にもふんだんに使用される牛乳は乳牛から生産されます。牛乳を生産するためには、どんな牛も妊娠(受胎)して分娩を経て搾乳できるようになります。今、この乳牛の世界では繁殖成績の低下(不受胎牛の増加)が問題になっています。受胎しなけりゃ牛乳搾れない!そんな悩ましい乳牛の世界をちょっと覗いてみませんか?

E-20 鳥インフルエンザ

大道寺 智

鳥インフルエンザは近年日本国内でも発生し、養鶏産業を中心に大きな打撃となっていますが、鳥だけでなく人にも感染することから人獣共通感染症としても重要な感染症です。そもそも鳥インフルエンザとは何なのか、何が問題なのかを含め、鳥インフルエンザの現状について紹介したいと思います。

E-21 いろいろな顕微鏡観察法

髙橋 直紀

ミクロの世界を見るための顕微鏡ですが、観察したいものによってさまざまな手法が用いられます。技術の進歩により、今や顕微鏡を直接覗かなくても観察出来たり、3次元的に観察できるようにもなっています。身近な顕微鏡からそうでない顕微鏡まで様々な顕微鏡、観察法をご紹介します。

E-22 動物の内臓を“超音波”で見るってどういうこと?

田村 昌大

E-23 馬の獣医師とは

都築 直

獣医師というと犬や猫の伴侶動物、牛などの産業動物のお医者さんというイメージを持たれる人が多いと思います。しかし、日本には競走馬や乗用馬の診療をしている獣医師も存在します。講演では馬の獣医師の仕事について解説します。

E-24 犬・猫のがん治療―犬、猫もがんになる?―

出口 辰弥

E-25 しっかりご飯食べてる?~ペットの食事から考える栄養の重要性~

鳥巣 至道

E-26 食を守る生産動物の獣医師入門

中田 健

普段みなさんが口にしているお肉、乳製品などを生産するための生産動物と、その健康を守っている獣医師についてご存知ですか?本当は身近で役に立っていますが、身近にいないのでよく知らない生産動物と、みなさんの食の安全を支えている獣医師について紹介します。

E-27 牛もビッグデータの時代!牛から集められるデータで何がわかるの?

中田 健

牛の管理もデータの時代です。乳を生産する牛は、毎日平均30リットルもの牛乳を生産しています。乳は血液から作られるため、日々の乳中の様々な成分から多くのことがわかります。また、近年は、人のスマートウォッチと同じように牛に活動を記録するための道具が体に取り付けられ、人の健康管理と同じように利用されてきています。それらの道具や検査を介して、牛から多くのデータが日々集められています。それらのデータから何がわかるのか、データ分析する将来の仕事としての酪農業のデータサイエンティストについて説明します。

E-28 アレルギーってなんぞや

中村 達朗

E-29 微生物と健康

萩原 克郎

私たちの体は、多様な微生物が共存してバランスを取っていることで健康を維持しています。微生物との共存バランンスが乱れると体に様々な影響をもたらします。講演では、免疫という観点から微生物との共存について解説します。

E-30 動物の病気を画像を使って診断するー犬猫の画像診断に触れてみよう!ー

華園 究

E-31 動物の大学病院ってどんなとこ?〜犬猫の神経疾患を診てみよう〜

濱本 裕仁

E-32 牛はどのようにミルクを作るのか?〜乳腺の働きとその病気〜

樋口 豪紀

牛は1年間に10トン近いミルクを作ります。牛がどのようにミルクを作るか、その大役を担う乳腺の働きについて紹介します。また、乳腺の主要な病気である「乳房炎」についても、免疫という視点からご紹介します。

E-33 身の回り・自然環境中の耐性菌

福田 昭

目に見えない微生物は身の回りに多く存在しています。その中でも細菌はヒト、動物、その他の生き物、モノの動きとともに運ばれていきます。多くの細菌は病気を引き起こすことはないですが、中には感染症の治療に使われる抗生物質が効かない細菌(耐性菌)がおり、問題となっております。日常環境、自然環境にいる耐性菌がどんなやつなのか、また運び手は何?を調べることで、衛生環境についても考えることが出来るでしょう。

E-34 謎の病原体プリオンから畜産物と人の健康を守る

福田 茂夫

E-35 乳牛の栄養管理

福森 理加

乳牛は草などの植物資源をエサにして、おいしくて栄養価の高いミルクを生産してくれます。高能力な乳牛は、たくさんのエネルギーを乳に消費するため、健康的に飼うには高度な栄養管理の実践が必要です。本セミナーでは、乳牛がミルクを作り出すメカニズム(栄養素の流れやホルモンの働き)から、病気を予防するための栄養管理の考え方について概説します。

E-36 感染症治療の"二刀流":抗菌薬とファージで拓く未来の医療

藤木 純平

E-37 がんのエネルギー代謝

藤本 政毅

E-38 人と動物集団の感染症制圧

蒔田 浩平

人と動物集団で感染症が発生した場合、あるいは発生前の予防で重要となるのは、何をどうしたらいいのか、効率の良い制圧方法を客観的に示すことです。疫学は統計学・数学、コンピュータ技術、また文系的な手法を使って総合的に取るべき道を示す学問です。セミナーでは、講師が体験した国内外の事例を用いて説明します。

E-39 病気の成り立ちを考える「病理学」

松田 一哉

病気にはとても多くの種類がありますが、病気の成り立ちをもとにいくつかのグループに分類して整理することができます。この病気の成り立ち(=メカニズム)について学ぶ学問が病理学です。病気の成り立ちを知ることは、病気の症状を理解し、適切な病気の治療を行うためにも不可欠です。この授業では、「病気の成り立ち」について、動物の病気を例に挙げながら説明します。

E-40 食品の衛生はどう変わる?-人工知能を用いたコンピューター画像検査の可能性-

村松 康和

コンピューター視認システムと人工知能(Artificial Intelligence: AI)技術の組み合わせによって、将来の食品衛生検査は、どう変わっていくのでしょうか?このセミナーでは特に、獣医師が重要な役割を担っている食肉衛生検査を中心に、その近未来における展望について紹介します。

E-41 いぬ・ねこの未来を救う!再生医療の最前線

南 垠列

E-42 カエルもトカゲも病院へ!? 獣医さんが診るエキゾチックアニマルのヒミツ

峯 弘

近年、ペットとして飼育される動物の種類は多様化しており、ウサギやハムスターなどの小動物、インコやオウムなどの鳥類、トカゲやカメなどの爬虫類、カエルなどの両生類といった、いわゆる「エキゾチックアニマル」と呼ばれる動物たちも、大切な家族の一員として迎え入れられるようになりました。

このセミナーでは、「エキゾチックアニマル」とは一体どんな動物たちなのか、獣医療の現場では犬猫とどのように異なるアプローチで向き合っているのかを、具体的な事例を交えながらご紹介します。「エキゾチックアニマルってどんな動物?」「犬や猫と何が違うの?」「飼ってみたいけど、どこで診てもらえるの?」「獣医さんはどんなことを考えて診察しているの?」といった疑問をお持ちの方、動物が好きな方、獣医療の世界に興味がある方にお勧めの内容となっています。

E-43 牛もツメが命

村上 高志

人間に飼養されている牛は自然界とは異なる環境で暮らしているため、人間がツメの手入れをしてあげる必要があります。その手入れが適切に行われないと、ひどい場合には歩行時に痛みを伴う状態(跛行)になってしまいます。そうならないための削蹄について紹介します。

E-44 がんと免疫

守屋 大樹

E-45 癒しだけじゃない、精油の効果

安井 由美子

E-46 動物の全身麻酔と疼痛管理

山下 和人

E-47 犬猫の手術って簡単? ーメスで切るだけが手術じゃないー

山本 集士

E-48 動物の命をつなぐ“赤い命綱”〜獣医療の輸血を学ぼう!〜

若槻 あゆみ

E-49 組織学の紹介-最新の顕微鏡観察の紹介-

渡邉 敬文

動物の身体は生物の基本構造単位である細胞から出来ています。細胞は目的に応じた機能発現のために集合して組織を形成します。様々な組織構造を顕微鏡で観察する学問として組織学があり、正常な組織学の理解は病気の診断にも繋がります。近年では顕微鏡を用いないタブレットによる組織観察や3次元像観察など新たな観察方法が開発されています。セミナーでは最新の組織観察方法や獣医療での応用例を紹介します。

E-50 コラーゲンの話-身体の蛋白質の1/3はコラーゲンって知ってましたか?-

渡邉 敬文

動物細胞の結合組織はコラーゲンと呼ばれる蛋白質から構成されています。一般的に骨はカルシウムの塊と思われていますが、実際にはコラーゲン蛋白質に付着したカルシウムから出来ています。他にも皮膚のハリや血管の維持にコラーゲン蛋白質は多く活躍しています。セミナーではコラーゲンの紹介と医療面からの重要性について紹介します。

F-01 殺処分ゼロを目標にする取り組み

川添 敏弘

F-02 盲導犬に出会ったら

川添 敏弘

F-03 動物行動学はとても役に立つ!〜犬の気持ちを知って、犬をしつける〜

郡山 尚紀

F-04 ペットのリハビリについて知ってみよう!

椿下 早絵

F-05 ヒトと動物が吸い込む空気が運ぶモノの話

能田 淳

F-06 動物福祉(アニマルウェルフェア)について考える

林 英明

F-07 ストレスを科学する

林 英明

F-08 生体が自らを守る武器~生体防御反応~

宮庄 拓

F-09 デンタルケアについて

八百坂 紀子